リビングの主役になる大型家具!上級者が作った完全オリジナル食器棚の全貌

25

2020

Aug

ご覧ください! 津村さんが作ったオリジナルの食器棚。

DIY作品ってどれもオリジナルなんですけど、これはもう唯一無二の作品としか言いようがありませんね。

津村さん、一体どうして、こんなすごい食器棚を作ろうと思ったんですか?

実は我が家の食器棚、元は小さくてシンプルなものだったんです。当時は、食器もたくさん持っていなかったので。

でも何年も生活をしていると、料理に興味がでてきたり、器一つでお料理が美味しく見えたり…ということがわかってきて、徐々に増えていったんですよね。

うんうん!「少しずつだけど、自分の気に入った食器を集めていきたい」って気持ち、私もよくわかります〜♪

でね、そうなると食器棚も必要になるじゃないですか。大切な食器を大切に扱うなら、すてきな食器棚にしまいたい。そうすることで、食器棚にも食器にもさらに愛着がわき、大事にできるんじゃないかって…。

お店にある食器棚を買うのは簡単だけれど、せっかくだから自分で作りたい! って思ったのが始まりです。

なるほど〜。あふれる想いが、この食器棚誕生のスタートだったというわけですね。

さて、実際この写真をご覧になった方は、「このアーチ部分、どうやって作ったの?」「この金具みたいなもの何?」なんて、疑問がいっぱいでてきたのではないでしょうか?

今回は、津村さん本人に「どうやって作ったのか」詳しく教えてもらいます!

INDEX

下準備にも苦労したけど、あふれる情熱が勝った!

これだけの大型作品、材料を用意するだけでも大変だったのではないでしょうか?

そうですね。今回は柱になる部分や棚板部分に使う板も入れると1回で買い出しは終わらず、3回に分けました。

そして、棚板と柱、屋根になる部分の木材はホームセンターでカットしてもらいました。

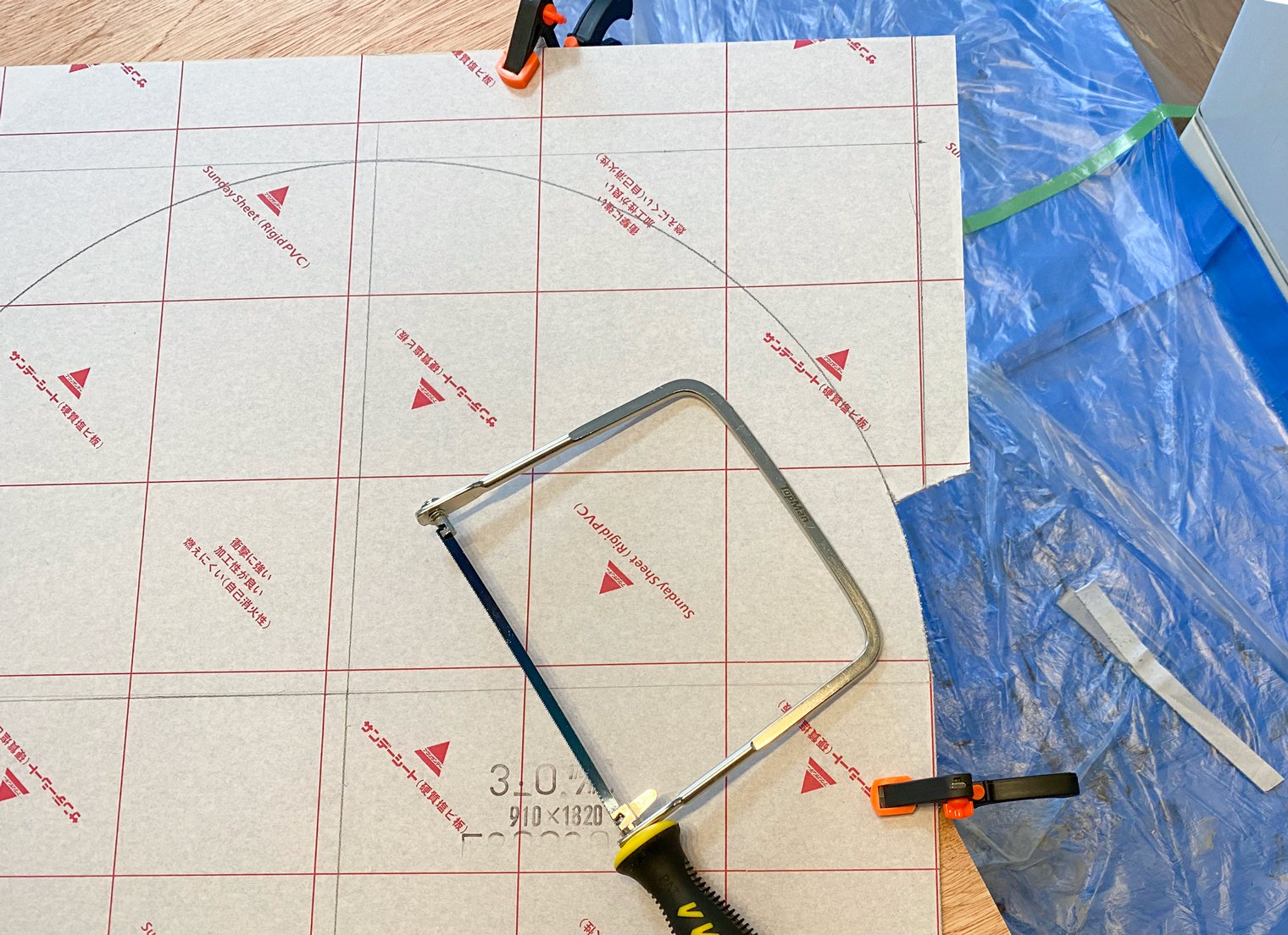

でも、これって直線カットばっかりですよね? 曲線のものはどうされたんですか?

曲線カットは大変だろうとは思いましたが、これもまた経験(笑)。

糸ノコを買ってきて、手でカットしたんですよ。

え〜手でカットですか! めちゃくちゃ時間かかりますよね。

曲線部分だけで約1日かかりました!

曲線を書くときに、学校にあるような大きなコンパスがあればいいのですが、当然ありません。長い定規に子どもが使っていたコンパスを養生テープで貼りつけて、反対側には養生テープで鉛筆をくっつけました。円を描きたいサイズのところに芯が合うように、狙いを定めて貼りつけて描いたんですよ。

すごい! ナイスな工夫ですね。

あと買い出しも大変でしたけど、ワックスを塗るのも大変でした。何しろ木材の量が多くって。

今回使うのはチークと、ベージュグレー、ラスティックパインの3色ですが、その中でもメインの色になるチークが一番時間がかかりました。

ベージュグレーは、棚板とジュークボックスらしさをだすために着色。

ラスティックパインは、金物を取り付ける部分の背景の板に着色しています。

わ〜いい感じの色ですね。

もう聞いているだけで大変だったことが伝わってきますが、この作業を乗り越えられたのは、津村さんの情熱が勝っていたおかげでしょうね!

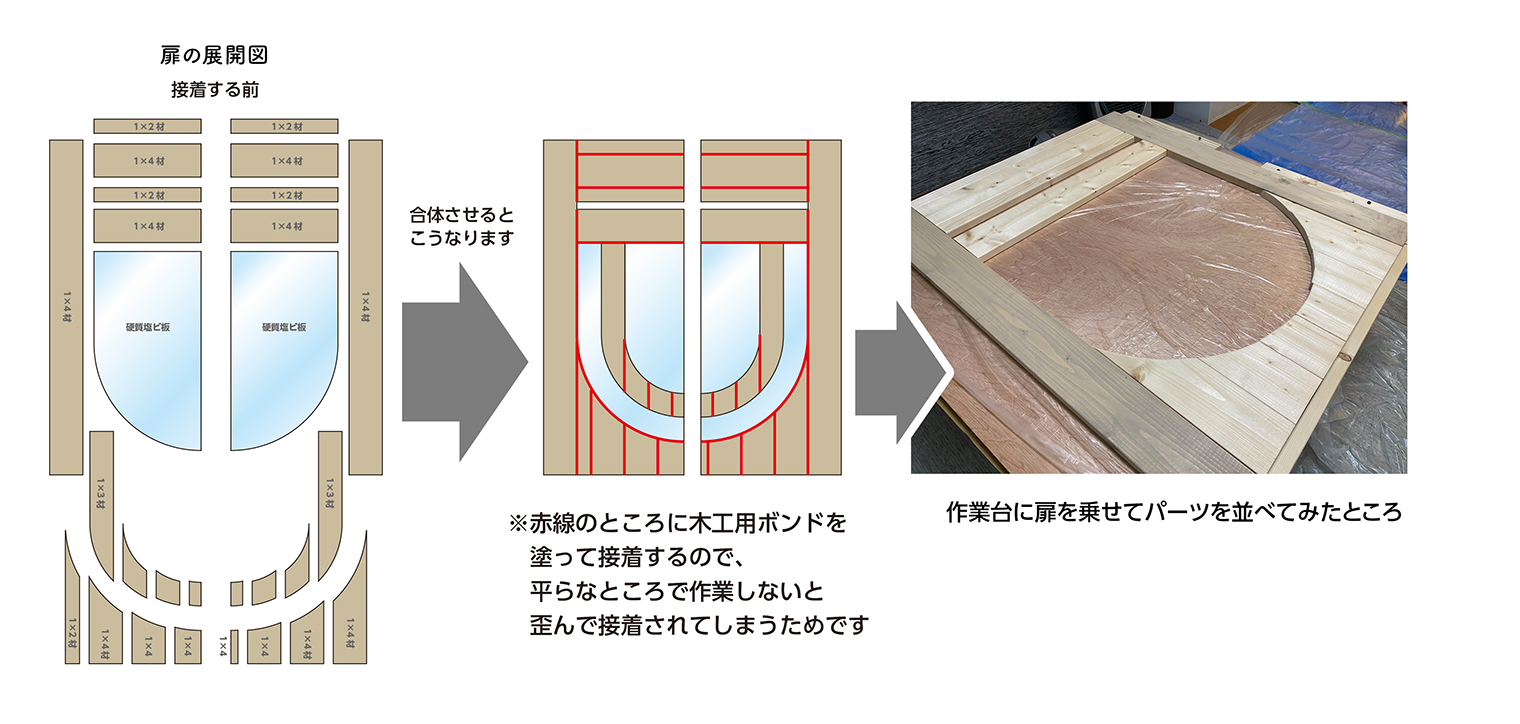

扉は結構こだわりました

着色が終わったら、いよいよ組み立てですか?

それが、まだなんです。食器棚に観音開きの扉をつけて、その一部を透明にしたいと思っていたんですね。だから透明部分に硬質塩ビ板を使用しました。

これも一部曲線にしたいので、金属カット用の糸ノコを使って、少し切っては横から切り込んで不要な部分を取り除き、を繰り返しながら切り進めました。

塩ビの板を切るときのポイント

塩ビの板はノコギリで少し切るだけで刃が火傷するくらい熱くなるので、すぐつっかえてしまいます。水にぬらした小さいタオルで、止まるたびに刃を冷やして切っていきました。

何と緻密な作業ですね! でもこれって、まだ扉の一部分ですよね?

はい、作業はまだこれからです。

丁番がつく柱になる木材と、塩ビ板を支える木材をカットして、木工用ボンドで接着します。接着するときは平らな作業台上で作業するんですが、水平垂直がずれたり動かないように注意しなくてはいけません。

※クリックすると別タブで開きます

扉のレイアウトが決まったら端材を作業台にビスで固定して扉が動かないようにし、接着部分に木工用ボンドを塗って接着。

※クリックすると別タブで開きます

塩ビ板を乗せて位置を決めたら、鉛筆で塩ビ板が乗っていたところに印を描きます。そして、今回使った塩ビ板の厚みが5mmなので厚み分を掘り下げました。

これで下準備が終わりです。

ウォリスト4枚用金具を使って組み立て

では、いよいよ組み立てですね!

最初は底になる2×4材、4本を並べてウォリストを取り付けます。

次に側面になる2×4材を取り付けていくのですが、本体上部の天板になる1×4材を取り付けた後、棚板になる1×4材を取り付けようとしたときに気づきました! 1×4材がなかなかどうしてうねっているということを…。

あぁ〜1×4材や2×4材のあるあるですね(涙)。

うねっているので、取り付けたい高さを測って取り付けようとしても歪んでしまってなかなか取り付けられないんですよね。途中2×4材もずれていたりしたので、ずれを直しながらの棚板付けは大変でした。

本体の2×4材を長さのあるビスでガシッと止め、ウォリストの4枚用棚受け金具も使うことで、なんとか乗り切りましたね。

ちなみに私が使ったビスはトラスタッピングの長さ20mmだったので、もう少し長い30mmくらいのを使っても良かったかなと思いました。

1×4材や2×4材、購入時のワンポイントアドバイス!

・できるだけ反ったり湾曲していないものを選ぶ

・カット前の木材が長ければ長いほど反ったり歪んでいるものが多い傾向にある

・2mくらいのものから2〜3本取るくらいがおすすめ

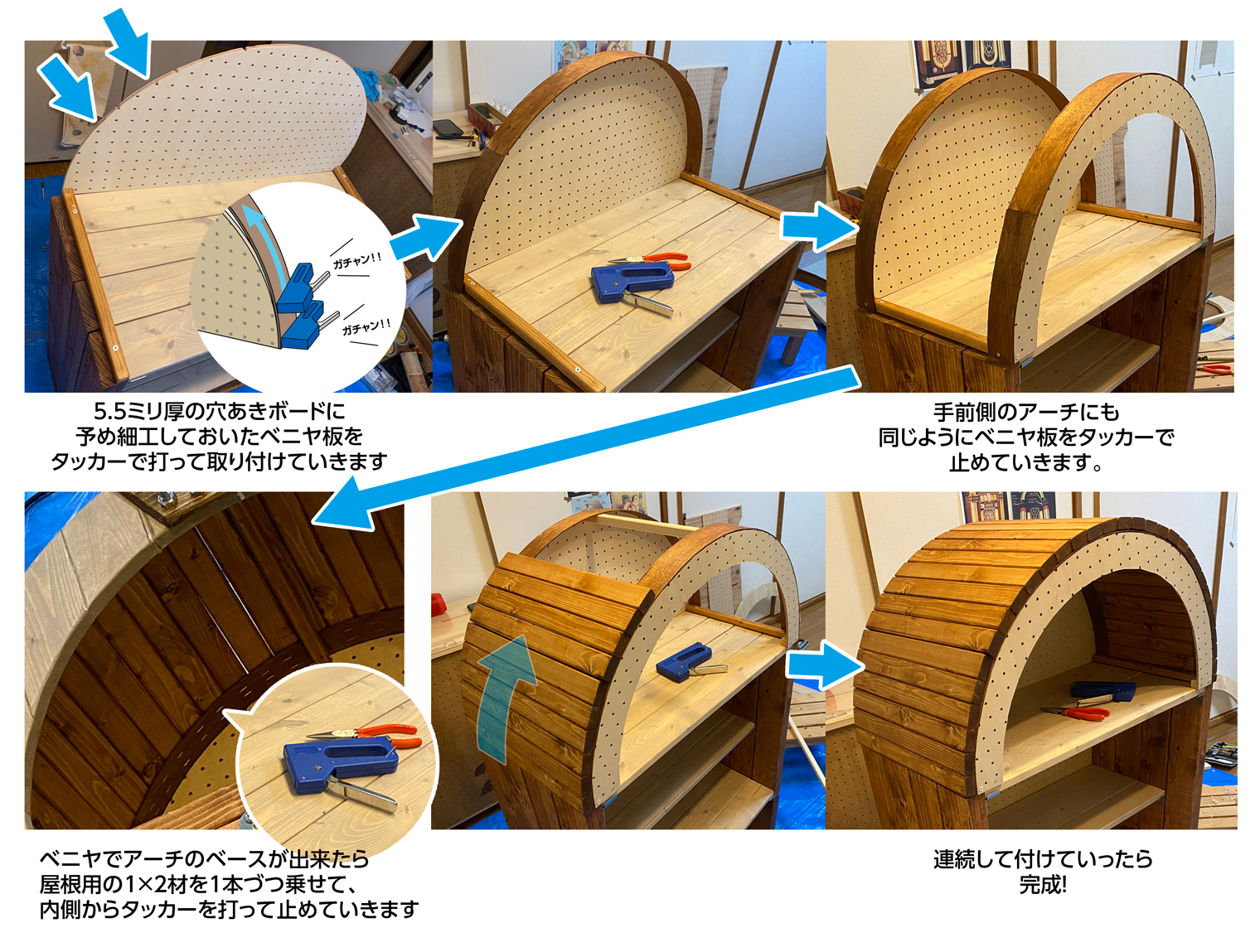

どうやったの?アーチ部分

次にアーチ部分を作っていきます。

アーチ部分の背面は、穴あきボードを使用。その上に2.5mmのベニヤ板を取り付けるのですが、まっすぐのままだと割れてしまいそうだったので、5cm幅にカット。上になる面には1.5cm幅くらいでカッターで筋を入れていきました。

作業途中で割れちゃったら、大変ですもんね。

それにしても細かい…。

切り終わったらお風呂場へ持っていき、湯船にベニヤ板が浸るほど水をためてドボンとつけます。

え? お風呂場?

ベニヤ板に水分をしっかり吸わせたかったので、かけるのではなく浸すほうがいいと思ったんです。なのでお風呂場を利用し、湯船に沈めてみました。

10分くらいしたら引き上げて水分を拭き取り、カッターで切り目を入れたほうを上にして割れないように気をつけながら湾曲に曲げるんです。

さらに端っこを紐で縛ってくるりと正円状に固定し、平らなところにおいて、使うまでそのまま乾燥させます。

これでうまく湾曲させることができ、理想のアーチを作ることができたんです♪

アーチ部分には、こんな苦労があったんですね!

まだまだこれからですよ(笑)。

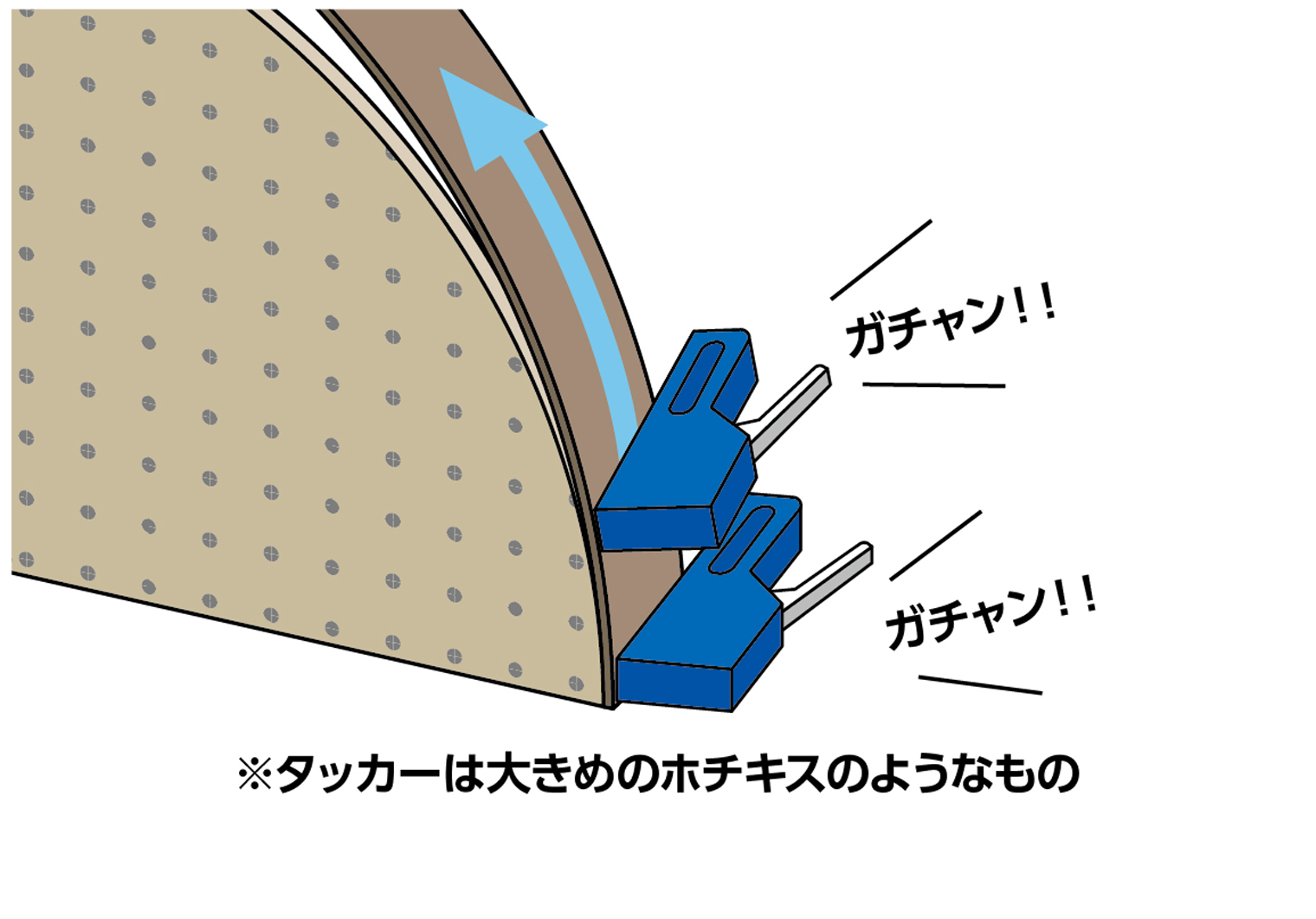

乾いたベニヤ板にもワックスのチークをぬり、乾いたら穴あきボードの円弧に沿ってタッカーで5~7cmの感覚で止めていきます。

ドーム前面側には、食器を出し入れできるように穴あきボードをくり抜いて、両端を固定。背面の板と同じように、タッカーで穴あきボード上にベニヤ板を固定していきます。

屋根用の1×2材は、アーチ型になってるベニヤ板のうえに1本づつ乗せて、ドーム内側からタッカーを打って固定。半円がすべて埋まるまで同じ作業を繰り返し、ようやくアーチ型の屋根が完成しました。

※クリックすると別タブで開きます

大好きな金物で装飾するよ〜!

扉部分には飾りで金物をつけようと思っていました♪

津村さん、金物大好きですもんね!

▼津村さん、熱く金物愛を語る

えへへ。そのまま付けると単調になってしまうので、別で飾り用の板を作って扉の上部に取り付け、金物を取り付けようと思いました。

120mm幅の化粧板を買ってきて、扉の柱になる1×4材の上部に取り付けられるようにカット。側面が見えるとかっこ悪くなってしまうので側面にも細く切った化粧板を取り付けました。

また、扉を開閉したときに開きが悪くならないように、本体と扉が当たりそうな部分をカッターで丸く切ってヤスリで仕上げています。同じように他3カ所も木を切って取りつけられるように細工を施しました。

すごい!この辺りの工程も細かいですね〜。金物愛を感じます(笑)。

そしてそして、アーチ型上部にも装飾用の板をつけるためにオールドウッドワックスのラスティックパインで塗装。二度塗りして濃い目にします。

アーチの一部に取り付ける金物が引き立つように、金物の背景にワックスを塗った木材を取り付けました。

観音開きの扉にも、飾り用と取っ手の代わりになる金物を取り付けられる穴を開けていきます。16ミリの大きな穴も、ドライバドリルできれいに開けることができました。

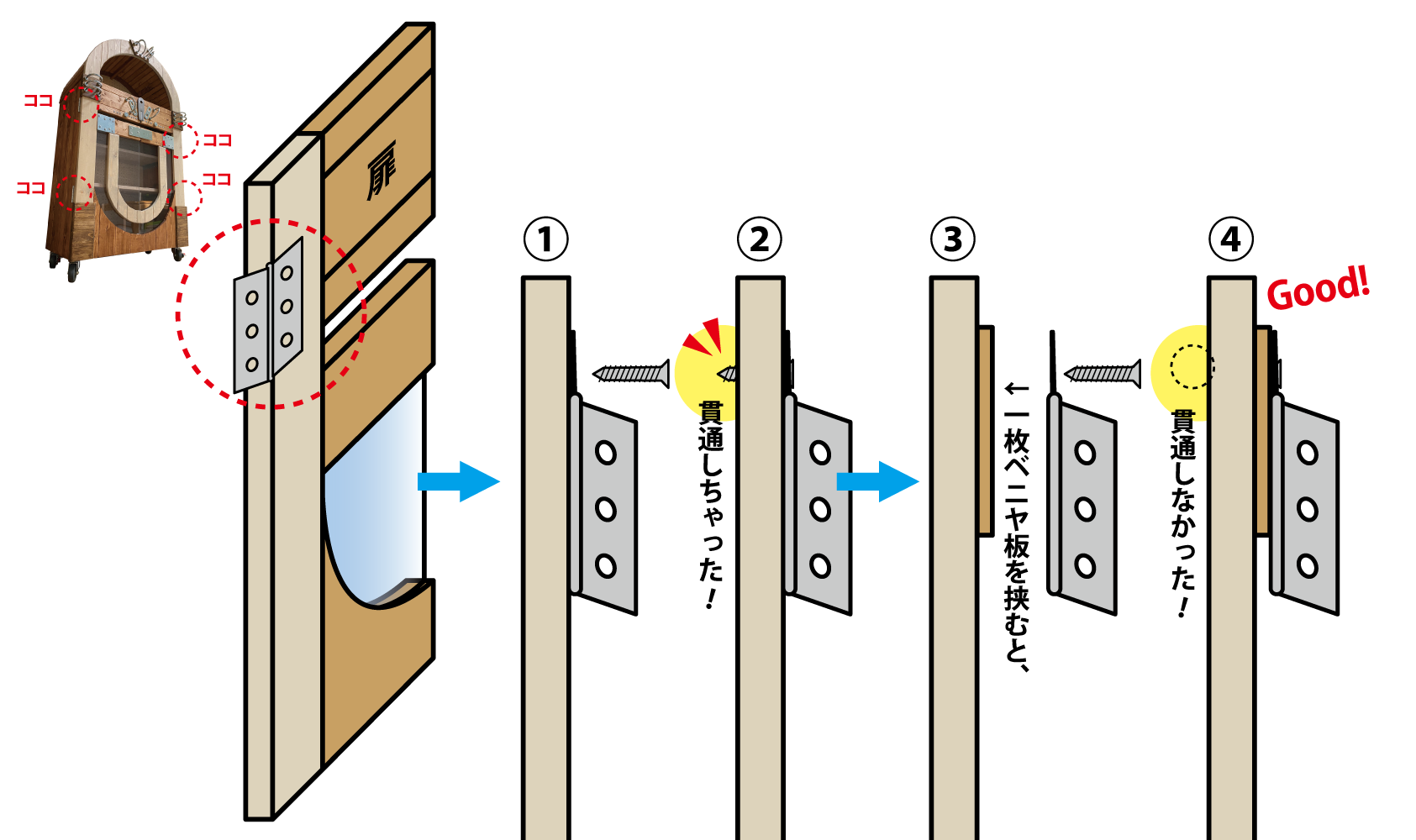

実は不安だった丁番づけ

実は、難しいだろうなぁと思っていたのが丁番なんです。

1枚の扉サイズが(半分)横375ミリ×高さ895ミリとちょっと大きく、重さもあって。

また、デザイン的に扉の上部の水平をまっすぐ合わせたかったので、とっっっても難しかったです!

あと、丁番とセットになっていたビスが柱となる1×4材より長かったので、そのまま付けると貫通してしまうことがわかりました。急遽アーチ部分に使ったベニヤ板を貼り付けて丁番に厚みをもたせる形に変更したんですよ。

臨機応変に対応できるのは、DIYの醍醐味でもありますね!

丁番両面にベニヤを貼ってしまったんですけど、本体側に付ける丁番は厚みが出すぎるので剥がしてからビス止めしました(笑)。

この辺りの作業も含め、ぜ〜んぶ一人でやったから、余計に大変だったのかもしれませんね。

キャスターを取り付け、いよいよ完成!

食器棚にキャスター? と思われるかもしれませんが、「あのコロンとしたものがついてると、きっと可愛い!」と思ったのと、楽に移動させられるのは便利だと思い、つけることにしました。

掃除もしやすいし、いいですね!

100mmくらいの高さのキャスターをつけたくて、しかも黒よりもう少し柔らかい色めのがあるといいなぁと思っていたら、丁度良いのが見つかったんです。しょっちゅう動かすわけではないので、ストッパーも取り付けました。

扉も付け終わり、ようやく食器棚を立てることに! ここはさすがに1人では無理なので、高校生の息子に手伝ってもらいました(笑)

そのあと、最終作業として、取ってがわりのUボルトや、太いボルトナットをつけます。そして、扉の中心にくる金物はUVリペアペンでくっつけています。

失敗もあったけど大満足の食器棚できました!

長い道のりでしたね〜。

でも、すっごくステキ!

はい。とってもお気に入りの食器棚ができました! 中にLEDのローソクを入れてライトアップするのもきれいで楽しいだろうなぁと思っています♪

製作日数は、おおよそ8日間。私の過去のDIYの中でも最長記録ではないでしょうか。

いや〜でも、それだけ大作だと思いますし、逆にたった一人で8日間で完成させたなんて、すごいと思います!

はい! ありがとうございます(^^)

でも、実はいろいろ失敗もあったから、時間がかかったというのもあるんですけどね。

問題は発生したけど、それをすべて乗り越えられたんですね。

まさに情熱と根気とアイデアで完成された、オリジナル作品だということがよくわかりました!

こうなると、津村さんの次回作が楽しみです。いいものマガジンでも、いろいろと紹介していきますね。

※この記事の内容は、2020年6月時の取材を元にしています。会社名や登場人物の年齢、役職名などは当時のものになっている場合がありますので、ご了承ください。